旅のように楽しめる美術展

~ 菊地武彦 個展「線の形象 つづらおり 遠望」より ~

野﨑 光生

- 2019.12.25

- 観光による地域振興(NZ)

美術展で旅を楽しむ

現代アート作家の個展を鑑賞しながら、同時に旅を楽しんできた。

栃木県足利市にあるギャラリー碧(へき)で開催された、菊地武彦氏の個展「線の形象 つづらおり 遠望」でのことだ。

作品を一点ずつ楽しむだけではなく、画廊の外から作品を眺め、中に入って作品を鑑賞していく過程がまるで旅をしているようで、とても楽しい空間と時間を味わうことができた。

作品を眺めながら左手の入り口へ※1

作品とすぐその裏手にある織姫山

画廊のドアを開けると、屏風仕立ての大きな作品が目に飛び込む。

高さ2メートル、幅4メートルを超える大作には、緑色をベースにのびのびとした曲線が描かれており、夏草をイメージさせる。

それに連なるようにもう一双の作品が並び、さらに奥へと引き込まれていく。

そして、その向かいには黒をベースにした曲線の作品が置かれている。

まるでつづれ織りの帯を勢いよく広げたように、屏風の作品が展開している。

画廊に入ると屏風の作品が広がる

「線の形象 2019-2」(左)、「線の形象 2019-5」※1

黒をベースにした作品が続く

「線の形象 2019-7」

実は、この画廊の裏手には織姫山(おりひめやま)という小高い山があり、つづらおりの参道を登っていくと、その両脇に生い茂る草木が目に飛び込んでくる。

作家はこの実在する情景を近距離でとらえ、それを作品に拡大して描くことで、見る人にその迫力を訴えようとしているのだ。

織姫山は「繊維のまち足利」のランドマーク

左手奥のつづらおりの参道(女坂)が織姫神社へと続く

つづらおりの参道は緑に囲まれている

山の上からの景色

屏風の作品に沿って次の部屋に進んでいくと、一転、そこには山々の景色がパノラマのように広がっている。

左手には大きな山を描いた屏風の大作。

そして正面の壁には小高い山々、その先には霞むように山の稜線を描いた作品が飾られ、それぞれの作品が実在の山の風情を描き出している。

壁面の作品は横一列に並ぶのではなく、山の大きさや見る場所からの距離を表現するために、上下そして左右にそれぞれの作品が異なる距離を保ちながら配置されている。

さらに、右手の壁面には、山に加えそこにある木々の姿が描かれた作品が並ぶ。

まさに山頂からの景色を遠望しているかのようだ。

距離に合わせて上下に展示された作品※1

織姫山からは遠くの山々や関東平野が見渡せる※1

静寂の中に音が聞こえる

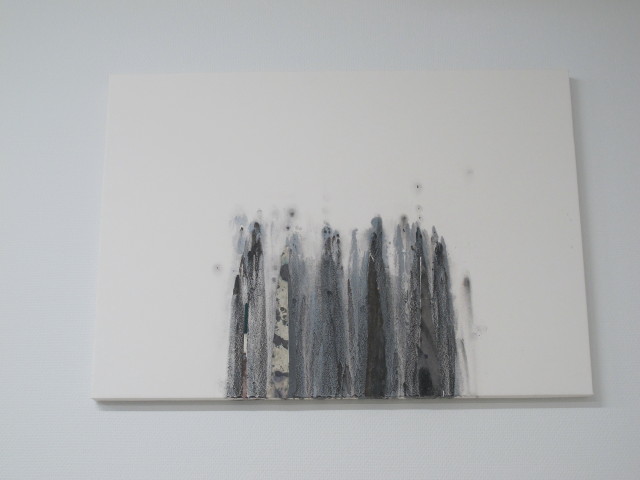

しばらくの間、山々の景色に見とれていたが、ふと我に返り左手奥に目を移すと、そこには滝を描いた作品が飾られている。

流れ落ちる水には動きがあり、じっと見つめていると、その音が聞こえてくるようだ。

そして、山の上で感じる風までもが吹いているかのような錯覚にとらわれる。

そういえば、最初に見た夏草にも動きがあり、葉が擦れ合う音が聞こえてくる。

これらの作品や展示方法は想像によるものではなく、実際に織姫山に登り頂上から見た景色などを、作家が自分なりに吸収し独自の構想力によって築き上げたものである。

掛軸のような作品からは水の音が聞こえる

「線の形象2019-30(円山応挙筆《青楓瀑布図》より」

新たな美術展の楽しみ方

美術展に行く目的は「個々の作品を見て楽しむこと」と考えていたが、この個展を見ていると、鑑賞しながら旅も楽しめることに気がついた。

まるで絵と展示空間で表現した、紀行文を読んでいるようだった。

見る人に画廊の限られたスペースの中で「空間や距離」を感じさせながら、旅人になったような錯覚を起こさせ、この空間が無限に広がっていくようにと、作家が仕組んだのではないか。

日本の伝統文化との関係

こうした空間の広がりは、茶道や日本庭園に通じるものがある。

狭い茶室で山水画の掛軸を見ていると、そこから空間が広がっていく。また、日本庭園には造られた庭に加え、そこを越えて借景となる山々を眺めることができる。

個展のタイトルには「遠望」とあるが、こうした伝統文化の空間のとり方を意識して展示したものと考えられる。

そして茶室で掛軸や生け花、茶碗などの茶道具を拝見するように作品を鑑賞する。

作家は会期中は画廊に詰めて来客とよく語り合っており、それは茶室の亭主と客人の関係のように見えた。

また、絵の一部分が展示の流れに合わないことを理由に、それを消すことまでしている。

千利休が茶室の椿一輪を効果的に見せるために、茶室の外にある椿の花をすべて切り取った逸話を思い出した。

こうした細部へのこだわりにも、作家のもてなしの心が感じられる。

壁の上方に展示された作品は、遠くの山の稜線を思わせる

「線の形象 2019-23」

風土と共同体が育む

菊地武彦氏はすでに美術界で高い評価を得ており、多摩美術大学の教授として人材の育成にも努めている。

地方に根ざしながら中央でも高く評価される美術家がなぜ生まれ、独自の演出がなされた個展がなぜ可能となったのか。

その背景には三つの要因があると考える。

一つめは、氏が生まれ育ち、そして活動の拠点としている足利の風土である。長い歴史や自然環境に育まれた独自の風土が形成されている。

氏はこの風土との関係を活かすとともに、風土の中にある資源をモチーフとして創作の中に積極的に取り込んでいる。

二つめは、氏を取り巻く共同体の存在である。具体的には、氏の才能をいち早く認め長年に渡り育ててきたギャラリスト、氏の作品を理解し支持するコレクターや美術愛好家、そしてもちろん家族など氏を取り巻く関係者の共同体が地元で形成されていることである。

まさに氏にとっての応援団であり、社会資本(ソーシャル・キャピタル)なのである。当然ながら、そうした支援者を築いてきた氏の人間性も見逃せない。

三つめは、指摘するまでもなく自明のことだが、作家の資質の高さとそれを発揮させるために並々ならぬ努力を続けてきたことで、このことがベース、根底にある。

今回の個展には内外から多くの人たちが訪れ交流した。東京など足利以外から訪れた人たちは、菊地氏の共同体である地元客との交流や、足利の風土と接することで、サイト・スペシフィックな(この地ならではの)作品や展示の演出を楽しんだことだろう。

こうした背景には、菊地氏や共同体のメンバーが足利に「シビック・プライド」(地元に対する誇りや愛着)を持っていることが前提にある。

菊池氏(左)は亭主として客人と語り合う※2

次なる展開へ

描かれている作品は時代の最先端を行く現代アートでありながら、作品の内面や展示方法に潜む精神性は、茶道や日本庭園などの日本文化にも通じている。

その革新性と伝統の間には、ギャップがありながらも共通点があることに魅力を感じた。

作家としてのこれまでの長い経験や置かれた風土が、そうした関係性を築いたのであろう。

30年来、氏の創作活動を見続けてきたが、新たな境地に入ったと感じた。

しかし、制作過程での迷いを聞いたり、展示方法を会期直前まで何度も見直す姿を見ていたりすると、これまでの創作をベースにしながらも、作風が完成したわけではなく、これからも進化していくことは間違いない。

今後、作風がどう変化し、次回以降の個展がどう展開していくのかがとても楽しみであり、緊張感と期待感を持ちながら見つめていきたい。

個展に訪れた人たちにとっても、満足感を味わうと同時に今後への期待感がこれまで以上に高まった。そして当然のことながら、作家としての責任も一段と重くなった。

そこでしかつくりえない魅力

この美術展は空間と距離を演出する構成となっていて、作品を見ながら旅をするように楽しむことができた。

作品を単に飾るだけの形式的な美術展ではなく、独自の風土を活かした要素をふんだんに取り込み、それらをつづら織りのごとく作品や展示空間に重厚感や深淵性を織り込んだ。

「観光はそこにしかない光を観ることだ」と考えているが、まさに今回の作品と展示空間はここからしか発せられない光を放ち、それを観た多くの人たちを魅了した。

空間や距離を意識し、風土や共同体をベースにした菊地氏の作品と個展は、まさに「サイト・スペシフィック・アート」、そこでしかつくりえないアートである。

旅のおもしろさと地方の優位性をも実感した、新たな美術展との出会いであった。

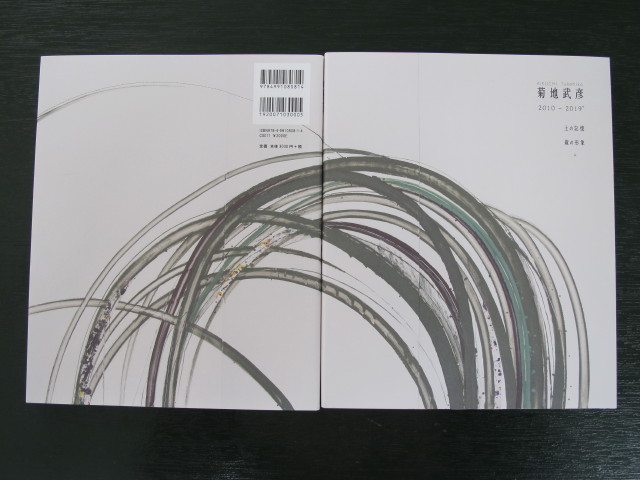

今回の個展とこれまでの作品をまとめた画集

写真※1は菊地武彦氏撮影、※2はギャラリー碧提供

菊地武彦 個展「線の形象 つづらおり 遠望」(2019年11月1日~11月12日)

(栃木県足利市巴町のギャラリー碧にて)

菊地武彦氏のサイト http://schizzo.main.jp/

ギャラリー碧のサイト https://g-heki.com/

-

前の記事

ブックツーリズム ~ 本に出会う旅 ~

by 野﨑 光生 2019.11.26 -

次の記事

『旅ジャーナリスト会議 年次総会延期のお知らせ』 2020.05.25