地図の楽しみ(後編)

自分で作る手描き地図

~デジタルマップ全盛の時代に、手描きのアナログ地図を楽しむ~

旅ジャーナリスト会議 野﨑光生

- 2021.12.12

- 観光による地域振興(NZ)

~デジタルマップ全盛の時代に、手描きのアナログ地図を楽しむ~

~デジタルマップ全盛の時代に、手描きのアナログ地図を楽しむ~旅ジャーナリスト会議 野﨑光生

" width="890" height="500" >「足利よりみちMAP」を手に、まちへ旅に出よう!

アナログ地図を楽しむ市民活動

「足利よりみちMAP」というアナログ地図を楽しむ市民活動が、栃木県足利市で進められている。

デジタルマップ全盛の時代に、市民が中心となって「手描きのアナログ地図」を楽しもうという内容だ。

ふとしたきっかけで、活動を知る

私がこの活動を知ったのは、足利市で毎年開催される「あしかが映像まつり」のポスターを見たのがきっかけだった。

そのポスターには、足利市の「まち中(なか)」を俯瞰した立体的な地図が描かれていた。

とてもよく描かれていて、私はそれを見て久芳勝也(くばかつや)さんの絵地図を思い出した。前回の旅じゃ.com「地図の楽しみ(前編)」で紹介した「旅に出たくなる絵地図」である。

地図は人もつないでくれる

そこで私は、ポスターを制作した若手グラフィックデザイナーの鶴見裕也さんに、久芳さんの絵地図をお見せしようと思った。

鶴見さんはその絵地図を手に取ると、いきなり「これはすごい!」と言って、目を丸くしながら隅から隅まで見入っていた。しばらくすると、「これは勉強になります。」と大変喜んでくれた。

そして、鶴見さんは「実は今『足利よりみちMAP』という活動をやっていまして・・」との話をしてくれた。

デジタルマップ全盛の時代に、アナログ地図の話題で、人から人へと縁がつながっていくことを不思議に感じながらも、なんだかうれしくなってきた。

地図でまち中を元気に!

さて、「足利よりみちMAP」(以下:よりみちMAP)は、どのような経緯で活動が進んできたのだろうか?

鶴見さんをはじめ「まち中(中心市街地)」の若手経営者たちは、これまでに地元の活性化のためにいくつもの活動を続けてきた。そうした中、足利市の補助事業の中に、地図に関する案件があることを知った。

そこで、足利市には観光客向けなどいくつかの地図はあるが、「今までにないようなおもしろい地図を作りたい」と思いついた。そして、にぎわいを取り戻しつつあるまち中を対象にして、多くの人たちと楽しみながら地図を作って、地域を元気にしようと考えたのである。

仲間たちと議論しながら事業内容を固めて、「もっとまち歩きしたくなるガイドマップ開発」というテーマで提案した結果、これまでにない斬新な内容が高く評価され、足利市の「市民力」創出協働事業に採択された。

そして、具体的な活動が始まったのだ。

自ら考え、自ら作る

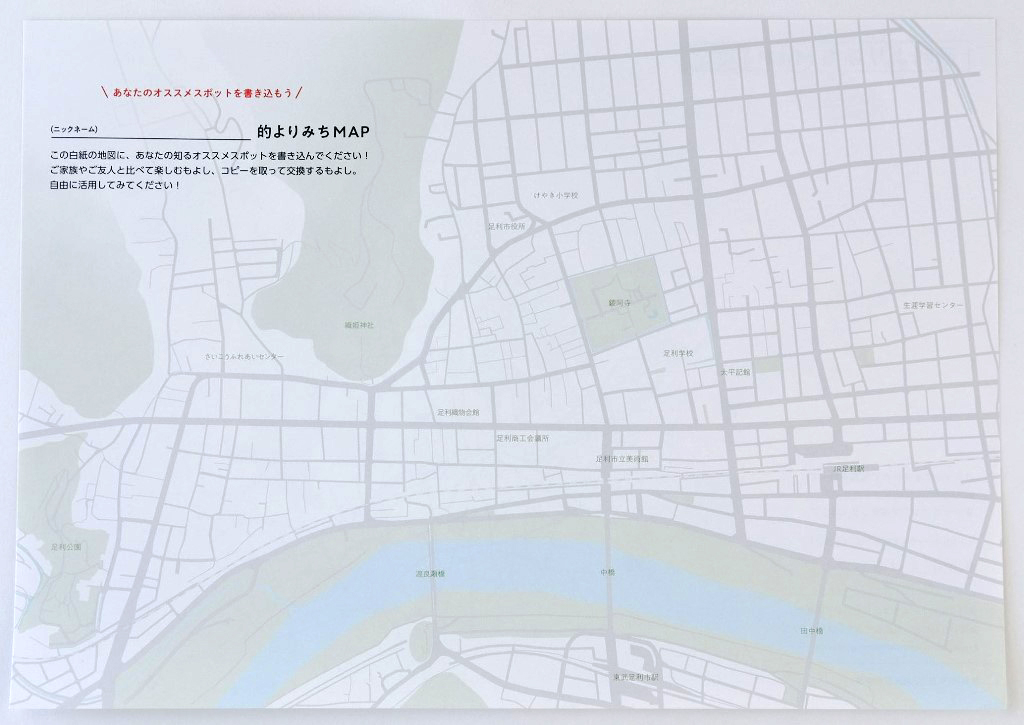

まず、まち中の道路のみを描いた白地図を用意した。

次に、活動の趣旨に賛同する市民を募り、ワークショップを開催した。

そして、参加者それぞれに、思い思いの地図を作ってもらった。具体的には、自分で地図のテーマを決めてもらい、魅力に感じているスポットを白地図に描き込んでもらうといった内容だ。

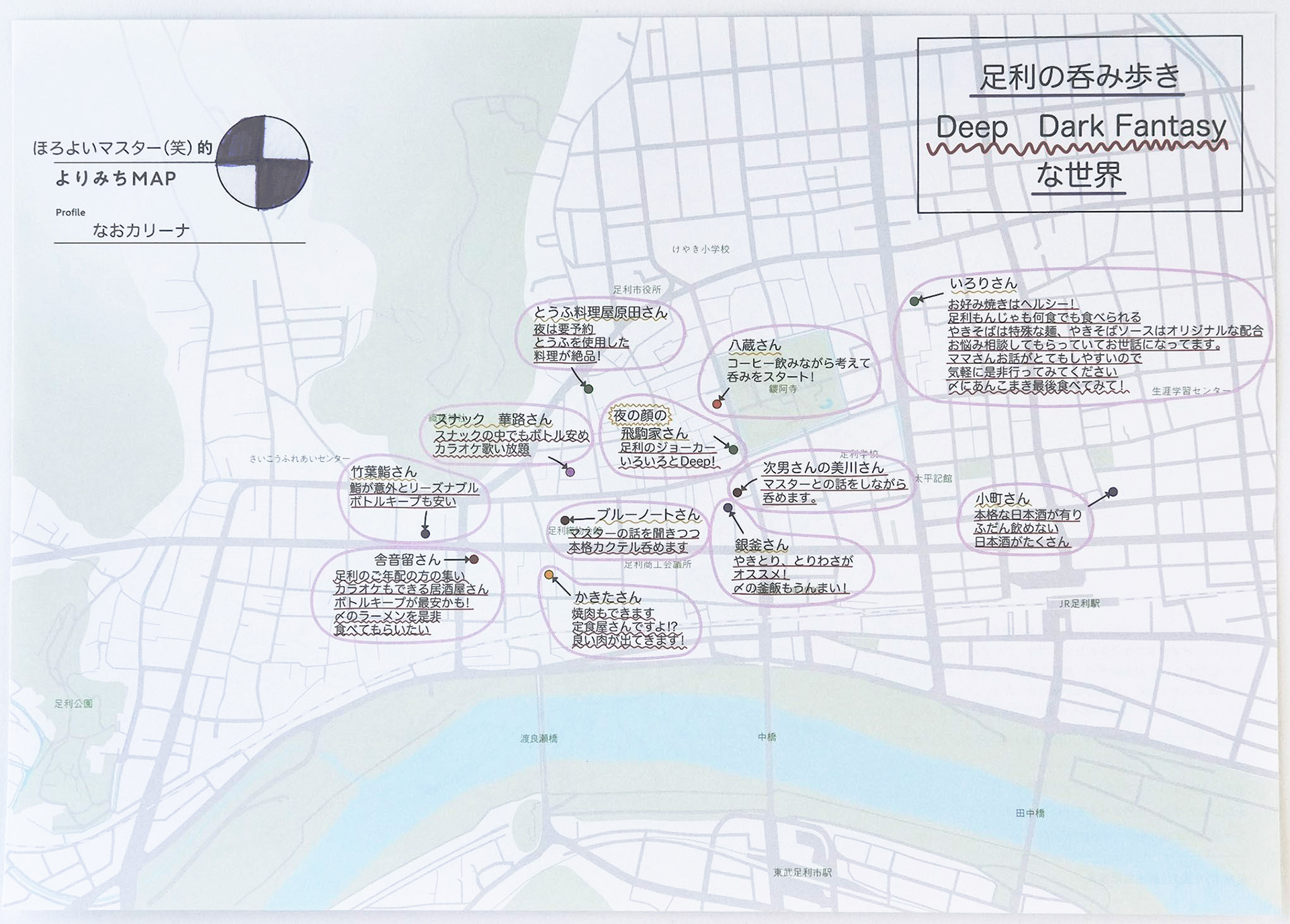

例えば、女子高生なら「高校生が行きやすい!! 放課後のデートスポット」、中年の男性なら「足利の呑み歩きDeep Dark Fantasyな世界」等々である。

女子高生が描いた「高校生が行きやすい!! 放課後のデートスポット」

女子高生が描いた「高校生が行きやすい!! 放課後のデートスポット」

男性が描いた「足利の呑み歩きDeep Dark Fantasyな世界」

男性が描いた「足利の呑み歩きDeep Dark Fantasyな世界」

ワークショップに参加したメンバーが、出来上がった地図を見せ合い、それぞれの熱い思いを伝え合う。

いずれもディープでマニアックな地図ではあったが、「私もそこのスポットが好き!」とか、「その場所は俺しか知らないと思ったのに、何で知ってるの?」とか、「そんないい場所があったの~?」などと、驚きや感動の声が嵐のように巻き起こった。

見知らぬ市民同士ではあったが、こうしたコミュニケーションが生まれ、これまで知らなかったまち中の魅力を発見しながら、会話も弾んでワークショップは毎回盛況となった。

実は、こうした盛り上がりは偶然ではなく、「マニアックな話を見せ合って盛り上がる」手法を、鶴見さんが別の活動で得た経験を基に仕組んだそうだ。

地図は人と場所をつなぐツールだと思っていたが、ここでも人と人をつないでくれた。

自己満足で終わらせず、情報発信も!

こうしてできあがったローカルなオリジナル地図は、その場で終わることなく印刷されて配布されている。

JR足利駅の観光案内所や観光施設、そして活動に賛同するカフェなど足利市内の10カ所以上に置かれているのだ。観光客や市民が訪れた際に、目的や好みに合った地図を選んでもらい、足利市のまち中を歩いてもらおうというわけだ。

しかし、1カ所ですべての地図を入手できるわけではない。拠点ごとに置かれている地図が違っていて、「観光客に市内を回遊しながら地図も集めてもらおう」という仕掛けにもなっているのだ。

また、専用のクリアケースも用意されていて、表面には道路の枠線のみの地図が描かれている。

そして、このケースにオリジナルの地図を入れると、完璧な地図ができあがるといった工夫がされている。

クリアケース これにオリジナル地図を入れると完璧な地図になる

クリアケース これにオリジナル地図を入れると完璧な地図になる

若手経営者たちが発案

実は、よりみちMAPは、グラフィックデザイナーの鶴見裕也さんと、同じまち中でカフェを経営する梁川健人さんが中心になって進めている。

彼らにとって、毎日生活し仕事をしている「まち中」は地元そのものであり、この地域の活性化が必要不可欠であると肌で感じている。そのため、どうすれば活性化できるのか、そのためには自分たちが何をすべきなのかといった強い意識を持っているのだ。

まち中の活性化という使命(ミッション)、実際に活動した時の感動(パッション)、そして行動(アクション)を繰り返すことで、にぎわいを作り出している。つまり、地域の活性化に欠かせない「ミッション、パッション、アクション」の3条件が揃っているというわけだ。

彼らは自らの事業経営の他に、足利タウン商店会の設立、「足利ほろ酔いウォーク with 足利風土祭」など、多くの事業を実践し、成功や失敗といった貴重な経験を繰り返してきた。

よりみちMAPは、こうした事業の成果を結実させた成功事例といっても過言ではない。ワークショップで盛り上がる手法などは、こうしたまちづくりの経験から積み上げたノウハウの一つだ。

よりみちMAPをまちに広げる

よりみちMAPの活動は、地図を描き、配って終わるのではない。実はそのあとも次から次へと活動を広げている。

少人数のワークショップを続ける一方で、地元の高校などでも説明会を開催するなど、まちの魅力を知って情報を発信してもらおうと、教育の現場にまで出前授業を行っているのだ。

さらに、よりみちMAPの対象地域も「まち中」から、渡良瀬川をはさんだ南側の地域、いわゆるロードサイドショップの広がる郊外へと展開しているのには驚く。

また、史跡「足利学校」の近くにある民家の塀には、ホワイトボード形式の大きな「よりみちMAP」が掛けられている。

この地図には、市民や観光客がおすすめのスポットを書き込んだり、そこから情報を得たり、といった参加型の仕掛けが組まれている。観光客用の駐車場がある「尊氏広場」にも面しており、人の往来も多いため目を引く存在となっている。

こうした一連の活動は、あたかも「よりみちMAP」という地図を、まち全体に大きく広げているようであり、それと並行しながらまちの活性化が進んでいるように映る。

民間だけでは進めにくい面もあるのだが、彼らは足利市の補助金を活用して経費を賄うだけではなく、市の職員とも協働しながら活動を進めている。

こうしたことが、広く市民からも活動の有効性や正当性を理解してもらうことにもつながっているのだ。

中心市街地の歴史

ところで、よりみちMAPが対象にしている「まち中」は、いわゆる中心市街地である。

昭和40年代まではとてもにぎやかだったが、全国の地方都市と同様に郊外化が進み、徐々に空洞化していった。

足利市では、まち中は北側を山、南側を渡良瀬川にそれぞれ挟まれていて地形的にまち中の拡大には限界があった。そのため、まちが川で分断され、川の南側へと郊外化が進んでしまい、それに伴って中心市街地が空洞化していった。

ところが、ここ数年は郊外化の反動、つまり、まち中の再評価といった動きも見られる。

例えば、中心市街地にある「北仲通り」には、若手経営者を中心としたカフェやビストロ、ベーカリー、セレクトショップ、そしてゲストハウスなど多くの店が次々と誕生したのである。

古民家をリノベーションした店も多く、昭和の郷愁と現代の新鮮さがうまく調和しているようだ。

昭和のまちの魅力

こうしたまち中だが、50代以上の市民は、懐かしいと思いながらも「なんで今さらこの地域が人気なのか?」と感じるだろう。

しかし、昭和の古民家にはツーバイフォーにはない手作りの温かみや独特の重みがあり、40代以下の年齢層にはかえってそれらが新鮮に映っている。

再生された古民家は、ベテラン層には懐かしく、若手層には新鮮にと、それぞれの育った時代背景によって異なる感覚で再評価されているわけだ。

この地域の古民家をリノベーションしてきた30代の建築家丸山裕平さんは、「僕は郊外で生まれて育ったので、にぎやかだった頃のまち中は知りません。」と話した。

しかし、「昭和の古民家は僕らの年代にはとても魅力的だし、周辺の路地裏も含めて郊外にはない資産だと思います。」と話を続けた。

低成長の下で育ち、環境への意識も高い40代以下の年齢層の考え方は、高度経済成長の下で、スクラップ&ビルドが当たり前の中で育った50代以上の年代層の考え方とは異なる点も多く、まちの活性化の視点としても学ぶべきことが多い。

こうした動きと相まって、よりみちMAPが中心市街地の活性化に果たす役割も期待される。

活動の継続に向けて

足利よりみちMAPは、市民が地域の資源を再発見しながら、地元へのアイデンティティを高めていくための非常に有効な活動である。

この活動を継続し定着させていくには、事務局の負担も重くなっていくため、新たな担い手を育成する必要も出てくるだろう。また、補助金で賄えるのは材料費などの直接経費のみであり、補助金の対象期間も限られることから、資金面の課題にも直面するだろう。

一方で、運営のシステムがここまで出来上がったので、「地図による中心市街地活性化」の先駆的な事例として、他の自治体にも参考にしてもらい、このシステムを導入してもらうことも十分可能に思える。

一歩一歩積み上げてきたノウハウを活かし、課題を解決しながら、ぜひ持続可能なまちづくりモデルになってほしい。

アナログ地図の力

地元の若手経営者たちのまちを愛する心が、市民を動かし地域の活性化につながっている。

デジタルマップ全盛の時代だが、地元の人たちが「足利よりみちMAP」を楽しんでいる姿を見て、「アナログ地図も捨てたもんじゃない!」と思った。

観光とは、その地域独自の資源が放つ光を観て感動すること。

足利市民はもとより、市外からの観光客にも「足利よりみちMAP」を使って、地域の光を観てほしい。

そして、多種多様なアナログ地図がアメーバのように広がりながら、地域がより活性化していく姿を追い続けたい。

取材協力、写真提供:鶴見裕也氏

取材協力:丸山裕平氏

足利よりみちMAPの公式サイト:ホーム | 足利よりみちMAP (wixsite.com)

以上

~デジタルマップ全盛の時代に、手描きのアナログ地図を楽しむ~

~デジタルマップ全盛の時代に、手描きのアナログ地図を楽しむ~