軽井沢の夏、音のある世界② by 伊本 俊二

- 2013.10.03

- 地域からの発信

堀辰雄の「雉子日記」より

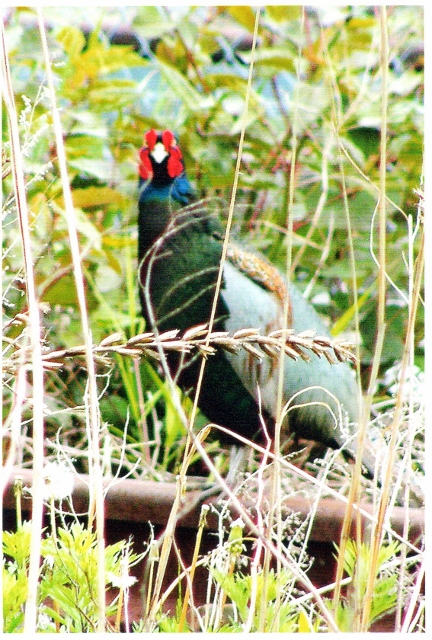

『廃線となった信越本線の錆びた鉄路に沿った雑草の中に、きょうも餌を探す雉子(きじ)の夫婦をみつけた。ケン、ケンと高い鳴き声を聞かなくなって数年たったが、無事に生きていたようだ。』

信越線の廃線になった鉄路の上を散策する雉子(キジ)

堀辰雄の「雉子日記」に、追分の宿で綺麗な尻尾をしていた雄を射止め損じ、翌日に猟犬ジャックがつかまえて噛み殺し、雉子鍋にして食べたが、少し不気味で出あまりうまいと思わなかった、とある。

「雉子も鳴かずば撃たれまい」の諺があるが、時代は変わった。目の前の中睦まじい番(つがい)を記事鍋して食べる気にはならない。

〝長生きしろよ″と小声で呟(つぶや)く。

有島武雄は「信濃日記」

紀行文といえば、有島武雄の「信濃日記」には、軽井沢の〝雷”の話がある。有島は父の残した居心地も良い小さな別荘〝浄月庵”によく出かけた。1916年の8月25日、今から百年近い前の、夏のことだ。

『軽井沢の雷は一つの名物であり、豪快なものの一つだ。普通それは南方の海上の空気に伴って来る。外人によってprospect point(注・見晴し台)と称せられる矢ケ崎の突角が隠見するほどに密雲がふさがり始めると、水のように冷え冷えする風が水分を十分に含んで、私の住んでいる家から眺められる渓谷に吹き落ちてくる。黒雲はもくもくと渦巻きながら地に近く漲って行く。

(中略)

紫の光が走る。又薄墨のやうな闇になる』

-原文のまま-

そして轟然と雷が鳴り、天と地も一個の混沌となるー。命の危険を忘れて戸のすき間から電光のひらめきを見守る。かかる雷電の過ぎ去った後の心のさわやかさと、と書いている。

( 2013年10月2日 寄稿 )

-

前の記事

東京スカイツリーと観光地のトイレ事情 by 菊地 正浩 2013.09.21

-

次の記事

軽井沢の夏、音のある世界③ by 伊本 俊二 2013.10.09